Обзор материнской платы Epox 3VHA

Pentium-III в этом году фактически заканчивает свою жизнь, уступая

место своему преемнику - процессору 7-го поколения, Pentium-4. Казалось бы,

имеет ли смысл говорить о платформах, ориентированных на этот процессор? Ответ

будет положительным. Во-первых, никто не отменял Celeron, который, кстати, уже

взял планку 1 ГГц и на этом не собирается останавливаться. Во-вторых, новые

процессоры VIA вполне могут рассчитывать на определенный успех, особенно если

сбудутся обещания их разработчиков относительно переработанного ядра и т.п.

В-третьих, Pentium-III еще будут продаваться некоторое время, причем наверняка

по сниженным ценам.

Как бы то ни было, в этом обзоре я буду рассматривать

материнскую плату на самом последнем чипсете VIA для процессоров семейства

Intel P6. Речь идет, конечно же, о VIA Apollo Pro266, чипсете, подружившем

Pentium-III с памятью нового стандарта - DDR SDRAM.

Pro266,

коротко

Данный чипсет относится к новому поколению, построенному по

архитектуре, которая в Intel"овском варианте была (неофициально) названа

"хабовской". Суть ее в том, что два компонента чипсета - "северный" и "южный"

мосты - перераспределяют между собой функции и объединяются не с помощью общей

коммуникационной шины PCI, а посредством отдельного канала. Рассмотрим на

примере чипсета Pro266.

"Северный мост" VT8633 состоит из контроллеров

процессорной шины (AGTL+, частота до 133 МГц), памяти (PC133 SDRAM или PC2100

DDR) и AGP (версия 2.0, режимы 4х и FastWrites). "Южный мост" VT8233 включает

контроллеры PCI 2.2, USB 1.1, ATA/ATAPI-5, LPC, PS/2 (клавиатура и мышь),

AMR/CNR/ACR и Flash-памяти. Связываются два моста каналом V-Link (266 Мб/с),

который предназначен исключительно для передачи данных между ними. Третий

обязательный компонент - чип ввода-вывода, подключаемый к шине LPC,

обслуживающий дисковод, COM- и LPT-порты.

Самый интересный для нас момент -

поддержка памяти DDR. Чипсет Apollo Pro266 имеет тот же контроллер памяти, что

и аналогичный чипсет для процессоров AMD - KT266. Поддерживается память PC1600

(частота 100x2 МГц) и PC2100 (133х2 МГц) в шести банках (до 1.5 Гб), а также

обычная SDRAM. Производители материнских плат могут оснащать свои изделия

двумя видами слотов, но сегодня память DDR стоит не очень дорого, поэтому

такой вариант встречается редко.

Что касается поддержки последней модели

процессоров Pentium-III/Celeron (которые на ядре Tualatin), то Pro266 их не

поддерживает. Уже выпущена обновленная версия - Pro266T, которая будет

устанавливаться на всех новых платах взамен прежней.

Epox

3VHA

Тайваньская фирма Epox, один из ведущих производителей материнских

плат, в последнее время проявляет высокую активность на нашем рынке,

следствием чего явилась широкая доступность ее продукции. В ее ассортименте

недавно появилась плата на базе Pro266, причем только одна - причины невысокой

популярности этого чипсета, равно как и любых других HiEnd-платформ для

процессоров Intel P6, я указал в самом начале статьи. Модель 3VHA как раз

ориентирована на "продвинутого" пользователя, о чем свидетельствует широкий

набор возможностей этой платы. Впрочем, обо всем по порядку.

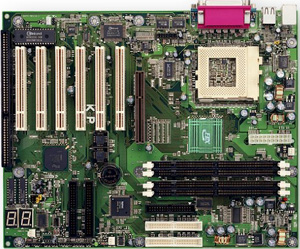

Дизайн

и компоновка

В своих обзорах я неоднократно указывал на тот факт, что

платы Epox часто грешат недостаточно продуманной компоновкой, из-за чего их

трудно устанавливать и обслуживать. Данная плата в этом плане выглядит

неплохо, хотя разработчикам так и не удалось избежать некоторых просчетов.

Разъем Socket-370 оказался как бы окруженным модулем питания процессора (VRM),

из-за чего неудобно устанавливать кулер и подключать питание к плате. Большие

конденсаторы, безусловно, необходимы, но зачем же их ставить так близко к

процессору?

Как и все платы с поддержкой памяти DDR, Epox 3VHA немного

шире, чем обычно. Поэтому ее компоненты (3 DDR DIMM, 6 PCI, AGP с защелкой,

опционален AMR) расположены на достаточном расстоянии и не мешают друг другу.

Разъемы для подключения шлейфов HDD (к сожалению, они не кодированы цветом)

вынесены за пределы области DIMM-слотов и размещаются напротив слотов PCI.

Кстати, как раз там, где обычно находится жесткий диск, который сегодня

подключается с помощью жесткого 80-жильного шлейфа.

Других отклонений от

привычного ATX-дизайна нет, большинство разъемов находятся там, где мы

привыкли их видеть.

Компоненты

Сначала - об охлаждении

чипсета. Epox предприняла определенные шаги для того, чтобы плата могла

стабильно работать в разогнанном состоянии. "Северный мост" накрыт большим

игольчатым радиатором, который обычно встречается на видеокартах.

В

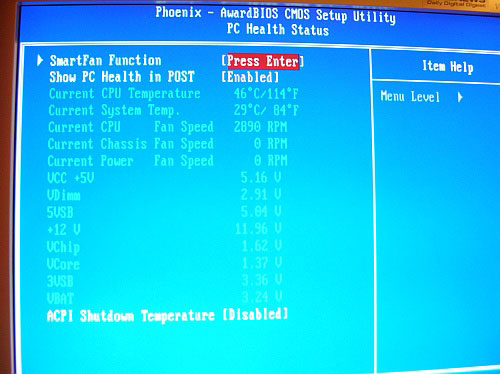

качестве чипа ввода-вывода Epox выбрала чип Winbond W83697HF. Одна из его

особенностей - хорошая поддержка аппаратного мониторинга. Так, он отслеживает

большой набор напряжений и три вентилятора. Для измерения температуры

используется встроенный в ядро всех современных процессоров Intel термодиод. К

сожалению, в BIOS нет опции, активирующей предупредительный сигнал при

заклинивании вентилятора.

Звуковые возможности платы минимальны: стоит

простой AC"97-кодек VIA VT1611A, который имеет самые базовые возможности. Для

подключения внутренних звуковых источников имеется три линейных входа, правда,

без пластиковых окантовок.

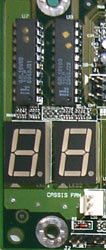

Интересным элементом платы являются два цифровых

индикатора, выполняющих функции встроенной POST-карты. Это фирменная

особенность плат Epox, дающая возможность легко диагностировать проблему,

возникшую при загрузке системы.

Остальной набор стандартен для Epox:

красный светодиод, разъемы WOL и WOR, разводка второго USB-хаба, инфракрасный

порт.

BIOS

На данной плате используется привычный AwardBIOS

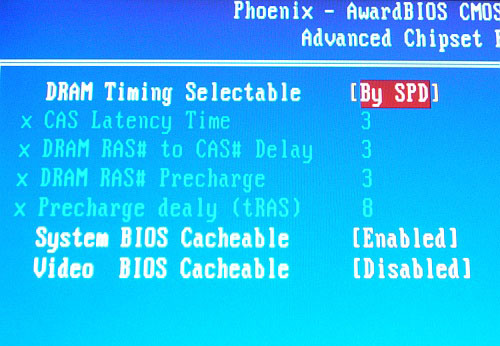

6.00 Modular, адаптированный для чипсета Pro266. Причем в Setup опции

организованы по-новому. Дело в том, что уровни вложенности меню увеличены:

так, раздел Advanced Chipset Features представляет собой набор подразделов, в

которых отдельно собраны опции, касающиеся памяти, AGP-интерфейса,

процессорной и PCI-шины. То же самое касается и Peripheral Setup.

Набор

опций в Setup достаточно обширен (особенно это касается настроек, связанных с

разгоном и оптимизацией памяти). Настройки контроллера памяти не похожи на то,

что я встречал на других платах. Временная диаграмма управляется с помощью

четырех опций: Cycle Length (то же самое, что и CAS Latency), Active to CMD,

Act to Prechrg CMD, PreChrg to Act CMD. Это те же задержки сигналов, но с

более понятными названиями. К сожалению, свою память мне не удалось заставить

работать на частоте 166 МГц с минимальными задержками, пришлось понизить одну

из них, из-за чего производительность заметно упала (см. дальше).

Epox

также использовала графические возможности BIOS Phoenix. При загрузке

компьютера появляется не набор текстовых надписей, а картинка, на которой

визуально показывается ход начального тестирования

системы.

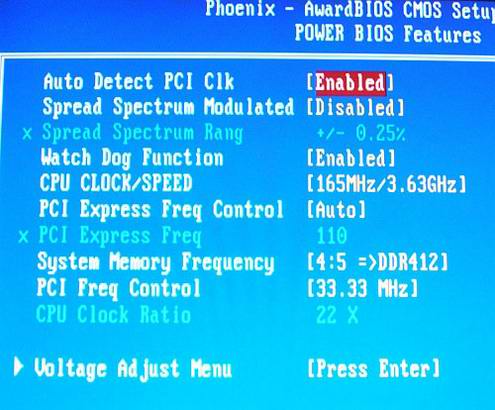

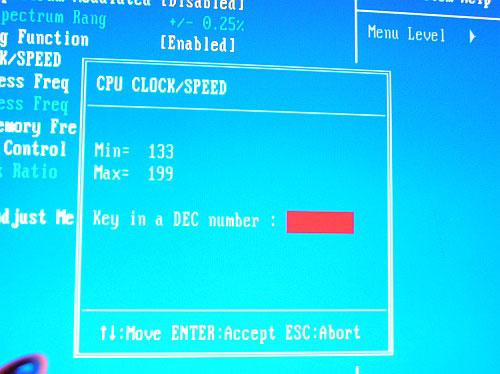

Разгон

Разгон - традиционно сильная сторона плат

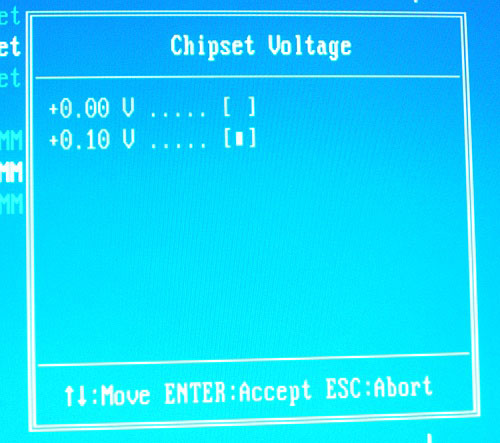

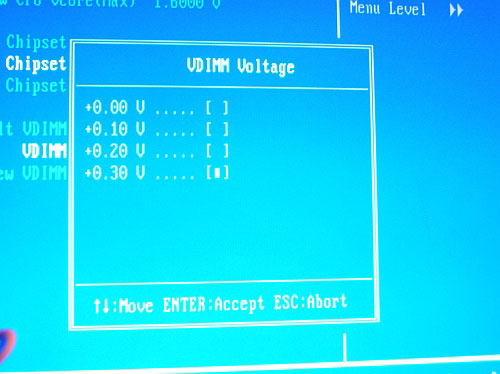

Epox. В BIOS Setup данной платы есть все необходимые опции: выбор частоты

процессорной шины (шаг 1 МГц), модификация напряжений Vi/o и Vcore. В общем, у

пользователя не должно возникнуть никаких проблем с достижением максимально

возможной частоты. Мне без проблем удалось поднять частоту процессорной шины

до 166 МГц и некоторое время проработать в таком экстремальном

режиме.

Комплектация

Epox 3VHA поставляется в голубой коробке

неброского дизайна, внутри которой находятся:

- материнская плата в

прозрачном антистатическом пакете;

- руководство пользователя (аккуратное,

со множеством полезной информации);

- буклет с описанием перемычек и

разъемов (на нескольких языках);

- компакт-диск с драйверами;

- три

шлейфа;

- планка с двумя USB-портами.

Испытания

Измерения

производительности платы я проводил в режиме экстремального разгона. Процессор

Pentium-III-866 (133x6.5) был разогнан до 1.08 ГГц путем увеличения частоты

шины до 166 МГц. При этом плата работала вполне стабильно, только пришлось

понизить частоту памяти до 125 МГц. Была использована также видеокарта на чипе

GeForce2 MX. Результаты тестов представлены в виде нескольких

диаграмм.

Чисто процессорный бенчмарк CPUMark"99 не выявил каких-либо

отклонений у Epox 3VHA. Правда, он подтвердил, что Pentium-III практически не

извлекает никакой выгоды от использования памяти DDR. Бенчмарки, измеряющие

пропускную способность памяти (Sandra MemBench и MemTach), оказались не так

категоричны, однако и тут видно, что толковый тюнинг контроллера памяти,

выполненный на плате ABIT VH6T, позволяет памяти SDRAM работать ничуть не хуже

DDR SDRAM. Правда, в серьезных приложениях (тест SPECviewperf как раз и

измеряет их производительность) преимущества DDR налицо - более 20% прироста.

В игровых тестах Epox 3VHA держится приблизительно на одном уровне с другими

платами, немного уступая Chaintech 6VJD2.

Кстати, самые низкие результаты

показывает та же Chaintech 6VJD2, работая не с DDR, а с обычной SDRAM. Хотя по

идее она должна показывать такое же быстродействие, как ABIT VH6T (чипсет

Pro133A). Значит, нынешние платы на чипсете Pro266 все еще не полностью

раскрывают свой потенциал, что, скорее всего, связано с BIOS.

Итог

Epox 3VHA - недорогая материнская плата, рассчитанная на

"продвинутых" пользователей, отдающих предпочтение процессорам Intel семейства

P6. Она обладает большим количеством опций, позволяющих производить

эффективную оптимизацию и разгон системы. Как и большинство продукции Epox,

она отличается высоким качеством и непревзойденным соотношением

"цена/производительность".

Плюсы:

- 6 слотов PCI;

- 3

слота DDR DIMM;

- POST-индикаторы;

- хорошие возможности для

разгона;

- хорошая комплектация.

Минусы:

- не самый

удачный дизайн;

- простой звуковой кодек;

- невысокая

производительность;

- по многим параметрам уступает платам Epox серии

8KTAx.

Дизайн и компоновка 4

Качество изготовления 4,5

Слоты и

разъемы 4,5

Интегрированные устройства 3,5

Производительность

4

Разгон 5+

Дополнительные возможности 4,5

BIOS 4,5

Упаковка и

комплектация 4,5

Цена 5

Общая оценка 4,5

Материнская плата

Epox 3VHA предоставлена фирмой "Конструктив"

Макс Курмаз,

Материнская плата EPoX 4PDA3I

Компания EPoX в представлении не нуждается: ее продукция пользуется заслуженным спросом благодаря хорошему качеству и доступной цене. В данном материале мы рассмотрим материнскою плату, основанную на наборе логики Intel 865PE. Еще совсем недавно практически все материнские платы на Intel 865PE имели дополнительные RAID- и FireWire-контроллеры, гигабитные сети и прочие "навороты". Так обычно и бывает: с выходом нового набора логики производители материнских плат сначала выпускают Hi-End-продукты, а затем уже, по истечении определенного времени, когда сливки уже сняты, анонсируют свои решения для Middle- и Low-End-рынков. Материнская плата EPoX 4PDA ориентирована на Middle-End сектор.

Останавливаться на наборе логики Intel 865PE большого смысла нет, так как об этом уже было много сказано и написано, поэтому слегка освежим в памяти его технические характеристики:

- поддержка процессоров Pentium 4 с частотой шины 400, 533 или 800 МГц, а также процессоров на ядре Prescott;

- поддержка AGP 8X;

- двухканальный контроллер DDR 266/333/400 памяти (ECC отсутствует);

- отдельная шина CSA для подключения Gigabit Ethernet контроллеров;

- южный мост ICH5 (ключевые моменты: два Serial ATA порта, 8 USB 2.0 портов и программный RAID (только в ICH5-R).

EPoX 4PDA3I

Материнская плата поставляется в небольшой коробке стандартного для EPoX дизайна. Выдающимся комплект поставки назвать сложно:

- набор кабелей (два Serial ATA кабеля, один ATA-133-кабель, один ATA-66- и один FDD-кабель);

- два переходника питания для Serial ATA устройств;

- панель для задней стенки корпуса;

- заглушка для задней панели корпуса с двумя USB 2.0 портами;

- заглушка для задней панели корпуса с Game-портом;

- компакт-диск с драйверами и утилитами;

- руководство пользователя к системной плате.

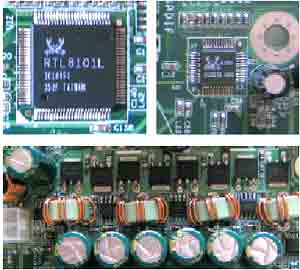

Процессоры - Intel Pentium 4/Celeron (800/533/400 МГц FSB, поддержка Hyper-Threading, Socket 478). Набор логики - Intel 865PE. Память - 4 слота DDR DIMM для двухканальной DDR400/DDR333/DDR266 SDRAM. Слоты расширения - 1 AGP8X-слот (с защелкой), 5 PCI-слотов и ACR. Порты - 2 PS/2, 4 USB (+2 разъёма на плате), 2 COM, 1 LPT, звуковые разъёмы, S/PDIF (коаксиальный и оптический), и RJ-45. Контроллер ATA-100/133 - 2 канала ATA-100 (до 4-х ATA устройств), посредством южного моста ICH5. Контроллер Serial ATA-150 - 2 канала Serial ATA-150 (до 2-х SATA устройств), посредством южного моста ICH5. Интегрированный IDE RAID контроллер - нет. Интегрированный звук - шестиканальный AC97 кодек Realtek ALC655. Интегрированная сеть - 100/10 Мбит сетевой контроллер Realtek RTL8101L. Форм-фактор - ATX. BIOS - Award.

Возможности

Материнская плата поддерживает как сегодняшнюю линейку процессоров Intel Pentium 4 на ядрах Prescott и Northwood с частотой системной шины 800 МГц, так и процессоры "вчерашнего дня" Pentium 4 с частотой шины FSB 533 МГц. Процессоры с 400 МГц шиной официально не поддерживают набор логики Intel 865PE. Компания EPoX "подсуетилась" и доработала схему питания VRM 10, как это сделали многие производители, поэтому поддержка старых процессоров Celeron присутствует.

Плата работает с памятью DDR400/DDR333/DDR266, в том числе и в двухканальном режиме. Общий объем, поддерживаемый чипсетом i865PE, составляет 4 Гб. Работа контроллера памяти системной платы нареканий не вызывает: при FSB 133 МГц контроллер памяти работает с памятью DDR266 и DDR333, установка 200-мегагерцевой шины позволяет использовать память DDR400. Двухканальный режим работает как часики: заполняем соответствующие два слота памяти и наслаждаемся… Напомним, что максимальной производительности можно достичь при соблюдении следующих рекомендаций:

- слоты памяти нужно заполнять симметрично;

- необходимо совпадение емкости и числа банков в устанавливаемых модулях памяти;

- максимальная производительность достигается лишь при установке одинаковых модулей (дело в том, что тайминги выставляются по самому медленному модулю памяти).

Поддержка ECC и PAT отсутствует. Данные технологии - прерогатива более дорогого набора логики Intel 875P. Системная плата может "похвастаться" наличием слота AGP 8X, применение которого в свете ближайшего перехода на шину PCI Express очень сомнительно. Дополнительных контроллеров на плате очень мало. Фактически он один - шестиканальный звуковой AC"97-кодек Realtek ALC655. Имеется также встроенный 10/100 Мбит Ethernet-контроллер Re-altek RTL8101L.

На этом список интегрированных контроллеров заканчивается. Помимо этого, на плате больше не предусмотрено нераспаянных мест для каких-либо других дополнительных контроллеров.

Стоит также сказать несколько слов о южном мосте ICH5, который установлен на EPoX 4PDA3I. Он поддерживает до четырех ATA-устройств и до двух SATA-устройств, а также восемь портов USB 2.0, четыре из которых выведены на панель портом платы и еще четыре можно получить при подключении внешних заглушек-брекетов в соответствующие два разъема системной платы. Плата снабжена POST-индикаторами, которые для большинства моделей от EPoX стали традиционными.

Дизайн, компоновка и продуманность конструкции

Плата выполнена в форм-факторе ATX и имеет стандартные размеры. Набор слотов следующий: 4 слота DIMM, 1 AGP8X-слот (с защелкой) и 5 PCI-слотов. Компоновка у EPoX получилось очень сжатой: разъемы Serial-ATA "засунули" поверх IDE-разъемов очень близко друг к дружке. Посмотрев на все это, невольно вспоминаешь рекламу "соблюдай дистанцию". Стоит ли говорить, что при таком расположении об удобстве подключения IDE и Serial ATA устройств можно забыть.

С размещением разъема питания разработчики тоже напартачили: он расположен за процессорным сокетом, поэтому, если у вашего блока питания кабель VRM короткий, то он будет проходить поверх кулера, тем самым мешая отводу тепла от центрального процессора. Слот AGP расположен очень близко к слотам памяти, поэтому установка длинной видеокарты, такой, как ATI Radeon 9800XT или NVIDIA GeForce FX 5950 Ultra, может быть затруднена, помимо этого, демонтаж памяти с установленной видеокартой невозможен, хотя вряд ли такая видеокарта будет в офисной машине. На плате применен импульсный четырехканальный стабилизатор питания, который подкреплен восемью конденсаторами емкостью 3300 и четырьмя конденсаторами по 2200 мкФ.

За охлаждение северного моста отвечает обычный игольчатый радиатор. На панель портов платы выведены: PS/2-порты, 4 USB (2 дополнительных разъема на плате), COM-порты, LPT-порт и RJ-45, а также S/PDIF-выходы (коаксиальный и оптический) и три звуковых разъема типа MiniJack: выход на колонки, микрофонный вход и выход для подключения внешнего источника звука. Порт джойстика (Game-порт) вынесен на отдельную планку, которая идет в комплекте.

BIOS и настройки платы

Материнская плата EPoX 4PDA3I имеет всего одну перемычку - перемычку очистки CMOS. На плате используется BIOS от Award. Дизайн и организация меню типичны для ASUS"овских плат. Настроек предостаточно. Настроек конфигурирования подсистемы памяти тоже хватает: CAS Latency, Active to Precharge Delay, Dram RAS# to CAS# Delay, Dram RAS# Precharge. В этом же разделе можно включить некоторые настройки, входящие в состав технологии PAT. Частота памяти выбирается из стандартного набора: DDR266/DDR333/DDR400. Заходим в раздел Power Bios Features. Здесь собраны все настройки, предназначенные для разгона. Плата позволяет менять частоту шины с шагом 1 МГц. При изменении частоты шины показываются и частоты AGP/PCI и памяти, что довольно удобно при разгоне. Помимо этого, есть возможность зафиксировать частоты AGP/PCI. Настроек напряжения хватит с лихвой: напряжение на ядре процессора можно изменять в диапазоне 1,55-1,7 В с шагом в 0,0125 В, напряжение на памяти изменяется в диапазоне 2,55-2,85 В (шаг 0,10 В), напряжение на AGP меняется в диапазоне 1,50-1,80 В и имеет шаг 0,10 В. Единственное, что не понравилось, так это маленький верхний предел напряжения процессора.

Тестирование

Тестовый стенд:

- материнские платы: EPoX 4PDA3I (Intel 865PE) и MicroStar 865PE Neo-FIS2R (Intel 865PE);

- процессор: Intel Pentium 4 2800 МГц (800 МГц);

- память: 2x256 Мб PC3200 Hynix DDR SDRAM CL 2.0;

- жесткий диск: Seagate Barracuda 7, 80 Гб;

- видеокарта: ASUS V9560 Ultra (NVIDIA GeForce FX 5600 Ultra);

- CD-ROM: ASUS 50X.

На тестовом стенде были установлены операционная система Microsoft Windows XP с установленным Service Pack 1, а также тестовые программы и реальные игровые приложения:

- драйвер для видеокарты NVIDIA: Detonator 53.04;

- драйверы для материнских плат: последние с сайта Intel на момент тестирования;

- ZD Winstone 2004;

- SiSoftware Sandra 2003;

- BAPCo PCMark 2004;

- MadOnion 3DMark 2001 SE;

- FutureMark 3DMark 2003;

- Science Mark 2;

- Unreal Tournament 2003 (Di-rect3D-приложение, Hardware T&L, Dot3, cube texturing);

- Unreal II: The Awakening (Di-rect3D-приложение, Hardware T&L, Dot3, cube texturing);

- Return to Castle Wolfenstein (OpenGL-приложение, мультитекстурирование);

- Serious Sam The Second Encounter (OpenGL-приложение, мультитекстурирование);

- Quake3 Arena (OpenGL-приложение, мультитекстурирование);

- Tomb Raider - Angel Of Darkness (Direct3D-приложение, DirectX 9.0);

- FarCry (Direct3D-приложение, DirectX 9.0);

- X2: The Threat Demo (Direct3D-приложение, мультитекстурирование, Dot3);

- Call of Duty (OpenGL-приложение, мультитекстурирование);

- AquaMark 3 (Direct3D-приложение, DirectX 9.0, Vertex Shaders 1.1/1.4/2.0, Pixel Shaders 1.1/1.4/2.0, Hardware T&L);

- GunMetal BenchMark (Direct3D-приложение, DirectX 9.0, Vertex Shaders 2.0, Pixel Shaders 1.1, Hardware T&L).

Ход тестирования

Плата тестировалась с включением двухканального контроллера памяти посредством вставки двух одинаковых модулей памяти PC3200 Hynix DDR SDRAM в соответствующие слоты. Тайминги памяти были выставлены как 2.0/5/3/3. Полусинтетические тесты 3DMark 2001 SE и 3DMark 2003, а также игровые бенчмарки AquaMark 3 и GunMetal BenchMark использовали максимальную детализацию, разрешение 640х480 и 16-битный цвет.

Реальные игровые приложения (Unreal Tournament 2003, Unreal Tournament 2004, Unreal II: The Awakening, Return to Castle Wolfenstein, Serious Sam 2 The Second Encounter, Quake3 Arena, Comanche 4, Tomb Raider - Angel Of Darkness, FarCry X2: The Threat Demo и Call of Duty) использовали 32-битный цвет и разрешение 800x600. VSync отключался. Компрессия текстур отключалась непосредственно в игровых приложениях. Все игровые приложения настраивались на максимальную детализацию. С каждой новой тестируемой платой заново устанавливались операционная система и все тестовые приложения.

Результаты тестирования

Как видно из таблицы с результатами тестирования, системная плата EPoX 4PDA обладают стандартным уровнем производительности.

Стабильность

Системная плата EPoX 4PDA3I продемонстрировала хорошую стабильность за все время тестирования. Все тесты прогонялись без проблем, сбоев не наблюдалось.

Вердикт

EPoX 4PDA3I - типичная представительница Middle-End-сектора, обладающая хорошим качеством изготовления, неплохим BIOS"ом и умеренной ценой. Данная материнская плата в первую очередь заинтересует небогатого домашнего пользователя и системного интегратора, который собирается собрать не один десяток ПК.

Артем Семенков,

Материнская плата Epox EP-5LDA3I выполнена на текстолите зеленого цвета в форм-факторе ATX. Размеры платы за счет установки всего двух DIMM слотов уменьшились, благодаря чему, крепление в корпус осуществляется при помощи шести болтов, а не девяти, как было в случае с первой платой.

Дизайн модели за счет уменьшения размеров и установки AGP порта (о нем мы поговорим чуть позже) практически не пострадал, впрочем, стандартно неудобно расположенный разъем основного питания стоит на своем месте. Основной же проблеме таких плат - блокировки видеокартой защелок памяти, наша модель подверженной не оказалась.

На северном мосту установлен безликий алюминиевый радиатор. Не позабыт и южный мост, также оснащенный игольчатым радиатором.

Разъемы PCI расположены сразу после AGP, что в случае использования подходящей видеокарты приведет к блокировке первого PCI.

Впрочем, вы наверняка знаете, что никакой поддержки AGP на 915 чипсете нет. На самом деле это обычный PCI слот, переделанный под AGP (правильнее - AGR). Даже сам драйвер NVIDIA говорит нам об этом.

Другой вопрос, как все это функционирует и можно ли добиться достаточной производительности? Ускоренный графический порт (AGP) - это расширение шины PCI, чье назначение была обработка больших массивов данных 3D графики. Этот стандарт был введен Intel, чтобы исключить потери времени при простоях видеоинформации в канале PCI, вызванных движением других (отличных от видео) данных по этому каналу. Фактически, быстрому взаимодействию PCI-видеокарты и подсистемы памяти с процессором мешали потоки информации от других устройств, находившиеся в том же "коридоре", что и видеоданные. В свою очередь, AGP это - прямое соединение между графической подсистемой и системной памятью, исключающее такие столкновения и простои устройств. Шина PCI для современной видеокарты может создать большие задержки в работе, вследствие чего она может потерять до 90% своей производительности. Соответственно, чем слабее видеокарта, тем активнее она взаимодействует с ЦП и оперативной памятью и тем хуже результаты. Тоже можно сказать и про графические приложения с разной степенью потребления системных ресурсов. Сначала мы хотели провести сравнительное тестирование GeForce 6600GT PCI=>AGP и GeForce 6600GT PCI-E на одной плате, но разница в двести FPS в игре Battlefield 2 (не в пользу первой естественно), заставила отказаться от нашей затеи. С другой стороны, карточка AGP безупречно определялась системой и без проблем стартовала. А, проверив видео в 2001 3DMark, мы получили весьма сносный результат 11837 "попугая". Для сравнения, 6600GT PCI-E выдавала 16223 3DScore. Впрочем, в компании Epox это прекрасно понимали и реализовали псевдо AGP из других побуждений. Так, например, материнская плата Epox EP-5LDA3I может работать со старыми картами GeForce 2 MX400, если у пользователя нет необходимости в мощном видео. Затраты снижаются до минимума, а офисная машинка на базе нового чипсета с быстрым процессором выглядит весьма привлекательно. Но вернемся к "нашим баранам".

Все разъемы для подключения винчестеров и приводов, а также дисковода расположены в нижнем углу. Здесь же находятся коннекторы передней панели, не имеющие цветовой кодировки.

Как и предыдущая плата, Epox EP-5LDA3I предназначена для работы с одноядерными процессорами Intel. Поддерживаются все модели Pentium 4 LGA775 пятой и шестой серии, а также процессоры Celeron D. На официальном сайте также заявлено, что модель поддерживает процессоры Pentium 4 Extreme Edition, но так как для их работы нужна шина 1066 МГц, которая плате и не снилась, то, скорее всего, это ошибка.

Наложенные чипсетом ограничения позволили реализовать на Epox EP-5LDA3I только два DDR SDRAM DIMM слота. Впрочем, сохранена поддержка двухканального контроллера памяти и работа со всеми модулями стандарта DDR266/333/400.

Дисковая подсистема с предшественницей в лице Epox EP-5EDAI одинакова. Южный мост ICH6 позволяет подключить до четырех SATA устройств и до двух PATA без поддержки функций RAID.

Звук представлен все тем же кодеком Realtek ALC655, совместимым со стандартом AC`97 v.2.3. Но в отличие от аудиоподсистемы Epox EP-5EDAI, на Epox EP-5LDA3I также предусмотрен оптический S/PDIF выход на задней панели.

Сеть на плате реализована посредством контроллера от Relatek с максимальной скоростью передачи данных 100 Мбит/с.

За мониторинг системы отвечает доселе не известный нам контроллер Fintek F71872F, который следит за вращением трех вентиляторов и напряжением на ветках +3.3 В., +5 В., +12 В. и т.д.

Преобразователь питания процессора выполнен по четырехканальной схеме, в его состав вошли три конденсатора емкостью 3300 мкФ, четыре емкостью 1800 мкФ и еще несколько менее емких.

Задняя панель от предыдущей материнской платы отличается лишь наличием оптического S/PDIF выхода.

BIOS, разгон

На сей раз, мы решили не разделять описание BIOS материнских плат, так как разницы между моделями хватило бы только для того, чтобы составить детскую игру "найди десять отличий".

Итак, обе модели используют AWARD BIOS производства Phoenix. Пробежимся по самым интересным разделам, а отличия меду платами опишем отдельно.

Первый раздел Advanced Chipset Features позволяет настроить всего четыре параметра таймингов памяти.

В разделе PC Health Status можно увидеть показания термодатчиков, входное напряжение и частоту вращения вентиляторов.

Хочется сразу оговориться, что в тестах мы использовали Pentium 4 с частотой системной шины 533 МГц, поэтому диапазон, в котором платы позволяют изменять частоту FSB, заметно сужается. В этом случае платы позволяли изменять частоту шины от 133 МГц до 199 МГц с шагом 1 МГц. Если же установить процессор с шиной 800 МГц, то обе модели смогут менять частоту FSB от 200 МГц до 350 МГц. Удобно, что все значения можно ввести с клавиатуры.

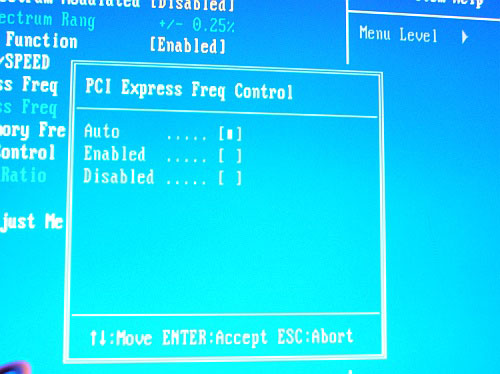

Платы позволяют активировать асинхронное и синхронное тактование частот PCI-Express с системной шиной. Для плат серии 915P/925X это важный параметр, так как зафиксированная частота PCI-E ограничивает разгон. С другой стороны, в этом случае устройства начинают работать на нестандартных для себя частотах, что может вызвать их преждевременный выход из строя.

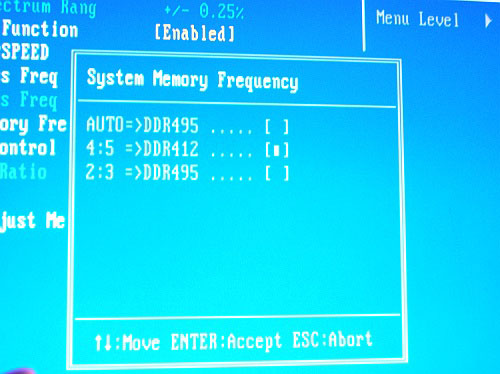

Установка частоты памяти происходит выбором необходимого делителя.

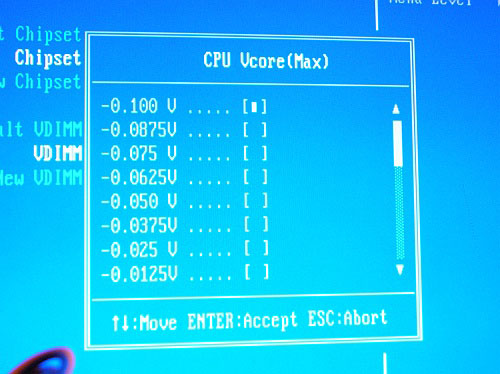

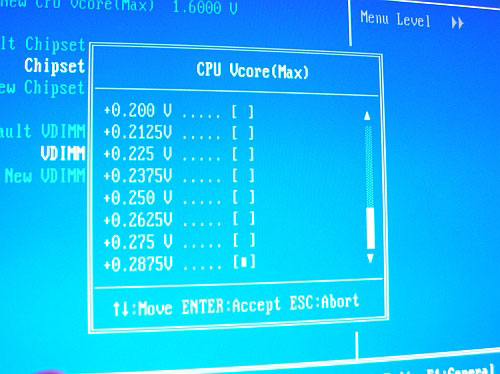

Обе платы позволяют изменять напряжение на процессоре от -0,100 В. до +0,2875 В. с шагом 0,0125 В.

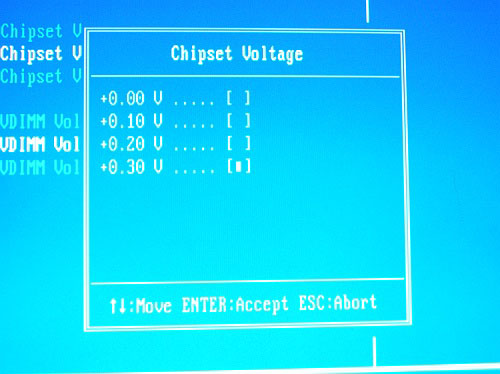

Плата позволяет изменять напряжение на чипсете от +0,10 В. до 0,30 В. с шагом 0,10 В.

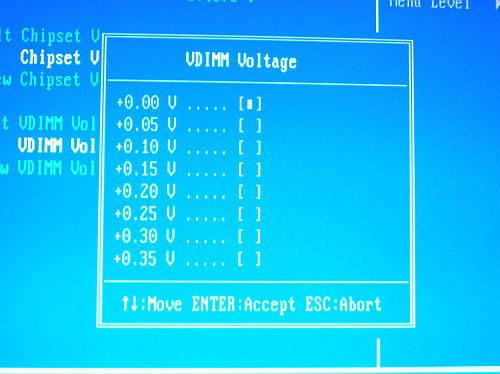

А также на памяти от +0,05 до +0,35 с шагом 0,05 В.

Epox EP-5ELA3I обладает несколько худшим "боевым запасом", в частности она позволяет увеличивать напряжение на чипсете только до +,10 В., а на памяти до 0,30 В.

Практические испытания подтвердили наши предположения. Процессор Intel Pentium 4 515 с частотой 2,93 ГГц на плате Epox EP-5EDAI удалось разогнать до 3815 Мгц,

а на Epox EP-5ELA3I только до 3636 МГц.

Тестирование производительности

В начале статьи мы обещали доказать вам, что разницы в производительности между чипсетами 915P и 915PL практически нет (в основном лишь в пределах погрешности измерений), поэтому исполняем свое обещание.

Для проверки был собран тестовый стенд следующей конфигурации:

- Процессор: Intel Pentium 4 515 (Prescott-1M, 2,93 ГГц, 1 Мб L2, 533 МГц FSB);

- Материнская плата: Epox EP-5EDAI, Epox EP-5ELA3I;

- Память: 2х512 Мб DDR400 SAMSUNG-TCCC;

- Видеокарта: GIGABYTE GeForce 6600GT 128/128 (550/1125);

- Винчестер: WD 120 Гб SATA;

- Кулер: ICE-HAMMER IH-3775WV;

- Блок Питания: Thermaltake 420 Вт;

- MS Windows XP Professional SP2;

- NVIDIA ForceWare v.81.95;

- Intel Inf Update v.7.2.2.1006.

Признаться честно, мы не стали тестировать платы специализированными приложениями, наподобие SiSoftware Sandra или PCMark. В нашем случае, показатели синтетики не интересны. Гораздо важнее знать разницу в реальных приложениях, в тех же играх, например. Этим мы и занялись.

Впрочем, по традиции мы также проверили платы в 3DMark.

Как видите, разницы в производительности между чипсетами i915P и 915PL нет, что и требовалось доказать.

Выводы

Хочется сказать, что, несмотря на небольшие недостатки, платы Epox EP-5EDAI и Epox EP-5ELA3I выглядят весьма привлекательными бюджетными решениями. На их стороне, в первую очередь, низкая цена, хорошая производительность, неплохие показатели разгона, качественная система питания процессора и удобная разводка печатной платы. К плюсам Epox EP-5ELA3I также можно отнести и наличие порта AGP. Конечно, есть и недостатки, в основном связанные с небогатой комплектацией и бедным функциональным набором, но все это легко компенсируется их низкой ценой.

Автор благодарит компанию Техника , официального представителя компании "Никс" в г. Сыктывкаре и г. Ухта, и особенно ген. директора Андрея Олеговича Рябинина за предоставленное на тестирование оборудование.

Михаил Полюхович,

5 ноября 2014, 08:00

Производство материнских плат - это сегмент IT-рынка, который всегда выдвигает завышенные требования к своим игрокам. Соответствовать, а тем более удерживать здесь лидерство - задача не из легких. История знает немало драматических и даже трагических случаев, когда производители системных плат буквально на ровном месте растворялись словно сахар в кипятке. К сожалению, эта участь постигла и компанию EPoX.

Как зарождались легенды

В старом советском мультфильме о славном капитане Врунгеле была такая фраза: «Как вы лодку назовете, так она и поплывет». Во второй половине 90-х годов ХХ века в Китае появилась IT-компания с громким именем в духе древних китайских традиций: «Стойкий великий воин» (Pan In’). Во остальном мире этого производителя знали не иначе как EPoX. Всего за несколько лет после своего появления азиатский бренд приобрел неслыханную популярность среди энтузиастов-оверклокеров. Вотум доверия к материнским платам EPoX был настолько велик, что невозможно было предречь какие-либо производственные трудности. Инженеры EPoX неустанно работали над усовершенствованием собственной продукции. В частности, они стремились предоставить равные разгонные возможности как продвинутым пользователям, так и массовому потребителю. Материнские платы EPoX привлекали всем: и современным дизайном, и качественной «начинкой», и высокой функциональностью, и вполне доступными ценами.

Сегоднящняя наша история — о том, как происходило противостояние «воинов» менеджмента и инженерии, объединенных под брендом EPoX.

Путь воина

Каждого великого воина на пути становления ожидают тяжелые испытания, которые и формируют его величие. Путь китайского Pan In’ (международное название компании звучало как EPoX) начинался довольно легко. У молодого бойца были отличные «учители» в лице британского капитала и интеллектуальных ресурсов с той же британской подноготной (лучшие выпускники технологических высших школ Объединенного Королевства). Так что, казалось бы, ничто не препятствовало успеху.

К середине 90-х годов ведущие мировые капиталисты стали понимать, что отрасль персональных вычислений в лице IBM PC совместимых компьютеров и комплектующих — это куда больше, чем просто отличная прибыль. В этот же момент стремительно начал развиваться новый профиль IT-производителей — «подрядчики», работающие по контракту. И львиная доля таких ОЕМ была сосредоточена в странах с развивающейся экономикой. Следовательно, затраты на производство в результате контрактных заказов были куда меньшими, чем аналогичные действия в капиталистических странах. Постепенно наукоемкое технологическое производство перекочевало на промышленные площадки активно развивающихся государств, и Китай оказался одной из крупнейших таких площадок. Стремительными потоками крупные мировые капиталы, занятые в отрасли персональной электроники, стали стекаться в молодую, только начавшую крепнуть экономическую зону Тайваня. Немалую поддержку в этом оказали ведущие мировые чипмейкеры — Intel и AMD.

Но деньги — это ещё не всё, что требуется для становления IT-компании. Очень важен инженерный стержень. Следом за большими капиталами в свободной экономической зоне стали сосредотачиваться свежие, подчас новаторски-революционные инженерные мысли. Сплав первого и второго стал тем, что в мире прозвали EPoX. Основное производство компании базировалось в Jong-Ho City — тайбэйском индустриальном центре. Компания стартовала «на широкую ногу»: практически одновременно с тайваньским производственным массивом представительства «Стойкого воина» появились в Европе (в частности, в Германии и Голландии), а также в Соединенных Штатах Америки. На руках у новичка на азиатском рынке персональных компьютеров были все карты: и поддержка венчурного капитала, и недюжинный творческий потенциал. Так что молодой «воин» тут же ринулся в бой. За короткое время EPoX наладила производство качественных и недорогих материнских плат.

Среди полчищ MoBo-производителей порой так сложно выдерживать конкуренцию, поэтому многие компании старались занимать собственную узконаправленную нишу, чтобы никому не переступать дорогу. Вначале этим путем пошла и EPoX. Основной продукцией, поставляемой на рынок, были материнские платы на базе Socket A с чипсетами AMD и VIA Technologies. Но даже здесь, в собственном сегменте рынка, EPoX старалась не казаться «мелкой рыбешкой», удивляя покупателей нестандартными решениями. Например, в 1997 году гении инженерной мысли EPoX первыми в MoBo-отрасли предложили внедрить технологию КВРО (KeyBoard Power-On). Это стало интересной фичей, ведь теперь можно было абсолютно забыть о кнопке запуска на корпусе. Включение ПК осуществлялось в одно нажатие специальной клавиши на клавиатуре.

Для реализации этого проекта потребовалось наладить тесную связь с производителями базовой системы ввода-вывода (BIOS). Сказано — сделано. Первой ласточкой в череде легендарных материнских плат EPoX стала модель ЕР-8К7А, основанная на чипсете AMD 761 с южным мостом VIA VT82C686. Помимо уже упомянутого выше нового технологического решения КВРО, в этих платах была еще одна «примочка» — функция POSTMAN. Вместо традиционных POST-кодов она сообщала о проблемах с аппаратным обеспечением ПК посредством голосовых команд.

Качество производимой продукции всецело удовлетворяло массовый потребительский спрос, что только закрепляло позиции EPoX на IT-рынке. В связи с этим компания попыталась утвердиться на еще одной ярмарке — фондовой. В последний год уходящего тысячелетия EPoX впервые участвовала в торгах на Тайваньской фондовой бирже, что тут же увеличило ее экономическое благополучие. Финансовые победы сподвигли руководство компании начать производственное расширение. Дополнительные заводы были развернуты в новой Национальной индустриальной зоне — Ningbo National Hi-Tech Industrial Development Zone.

Но менеджмент компании начал осознавать, что там, где уже одержаны все победы, нет смысла надеяться на дополнительное развитие. Поэтому было принято решение штурмовать новые высоты — сегмент устройств для энтузиастов и оверклокеров. Препятствий для этого не было никаких, ведь уже имелся некий базис в виде сотрудничества с производителями чипсетов и BIOS, а также собственные уникальные инженерные новинки, которые уже успели стать отличительной чертой продукции компании.

Бестселлерами в оверклокерской среде стали материнские платы 8 КТ3А+, 8 КНА+ и 8 RDA+, «последовательницы» ранее отгремевших материнок Socket A с чипсетами серии VIA Apollo и NVIDIA nForce2. В специализированных платах EPoX использовала микросхему стороннего производителя HighPoint, но тут же «добивала» пользователя новинкой — поддержкой RAID-массивов. В новых MoBo была реализована функция PowerBIOS: изменение частот шины и PCI с шагом в 1 МГц и тонкая регулировка напряжений питания процессора, памяти и чипсета. Модификации, усовершенствованию и адаптации под «разгонный» формат подверглись практически все собственные разработки EPoX. Например, была доведена до ума функция POSTMAN. Ее наследником стала фирменная технология Post-Port LED с интегрированными светодиодными индикаторами, распаянными непосредственно на материнской плате. Так, после прохождения процедуры POST индикаторы переключались в режим отображения температуры процессора. Позже инженеры EPoX произвели еще несколько моделей материнок, где рядом с индикаторами POST появились кнопки Power и Reset.

Данная разработка также прошла немало этапов модификации и усовершенствования. А в 2006 году EPoX предложила абсолютно новое решение для апгрейда и восстановления BIOS. Так, пользователи за короткий промежуток времени могли осуществить все необходимые действия посредством собственного онлайн-сервиса. Эта технология получила название Ghost BIOS. С помощью базисных утилит Thunder Flash и Magic Flash пользователь без труда находил в Интернете последнее обновление BIOS и в пару кликов перепрошивался. Секрет Ghost BIOS крылся в использовании чипа ЕР1308 SUPER I/О — аутентичной разработки IT-проектировщиков ЕРоХ.

Неожиданно осенью 2006 года IT-коммьюнити всколыхнула ударная волна тревожных слухов, а уже через полгода компания ЕРоХ официально объявила себя банкротом. Что случилось?

Расформирование

К сожалению, EPoX заигралась на рынке и в итоге проиграла сама себе. Именно просчеты высшего руководства сподвигли младший состав компании перенять командование.

Руководство компании за спинами своих подчиненных несколько лет проворачивало масштабные финансовые махинации с единственной целью — обогатиться. Так, было провернуто несколько биржевых махинаций: главы тайно скупали активы ЕРоХ, чтобы затем перепродать их с выгодой для себя. К этому даже были привлечены собственные средства. Но для игры на бирже нужны не только свободные средства, но и «чуйка». В результате такого мухлежа ЕРоХ в период с 2001 по 2003 года не приобрела, но утратила около 27 миллионов долларов. «Дыра» в бюджете почти в три десятка миллионов тут же отразилась на всем производстве.

Что составляет основу MoBo-производства? Правильно, комплектующие. А если на поставки качественного товара не хватает средств, то что делается? Правильно, нанимается вендор «подешевле». Подобная экономия в итоге сказывается на качестве производимых товаров.

Всего за пару лет выплаты по дивидендам снизились на 85%: в 2005 году размер выплат составлял 10 долларов за акцию (это была одна из самых больших ставок на тот момент), а к 2007-му они составляли всего 1,5 доллара.

Сор в избе — это только верхушка айсберга финансового краха ЕРоХ. После того, как тревогу забили кредиторы (компания ECS заявила о задержке погашения долга в несколько миллионов), от тотальной чистки ЕРоХ было просто не отвертеться. В ходе многочисленных аудиторских проверок и полномасштабного финансового расследования вспыли все махинации руководства. Мошенников тут же призвали к ответу, что в результате и стало отправной точкой процедуры банкротства ЕРоХ.

Даже после официального банкротства многим компаниям удавалось оставаться на плаву. «Схватиться за соломинку» также попыталась и ЕРоХ. Компания имела неплохие перспективы для продолжения производства при условии, что вся приносимая от реализации продукции прибыль будет направлена на погашение долговых обязательств. В таких условиях процветание компании оставалось номинальным, так как об участии в гонке MoBo-лидеров уже речи не шло. Чтобы удерживать эти позиции, были необходимы колоссальные финансовые вложения в исследовательскую деятельность. Однако в данных обстоятельствах ЕРоХ просто не могла себе это позволить.

Аналитики предрекали ЕРоХ различные исходы: от поглощения до забвения. Но ни то, ни другое не удовлетворяло амбиций стержня компании — инженерного корпуса ЕРоХ. Сплоченность и вера в собственное дело позволили сотрудниками не только отстранить нынешнее руководство от управления компанией, но и заручиться поддержкой некоторых спонсоров и партнеров. По сути, был предложен не ребрендинг, но создание абсолютного отдельного бренда.

Вместо заключения

В середине 2007 года появилось новое юридическое лицо в категории IT-компаний: с новым руководством, с собственным активом и под собственным именем. Правда, SUPoX уж очень созвучен с ЕРоХ, но на это мало кто сейчас обращает своего внимания. К сожалению, достоверных сведений о том, все ли ресурсы (интеллектуальные, финансовые и промышленные) перешли в подчинение новому бренду, не имеется. Но еще несколько месяцев отдельная группа специалистов осуществляла техническую поддержку приобретенной ранее продукции ЕРоХ, хотя при этом повсеместно продолжалась реструктуризация предприятия и закрытие иностранных представительств.

В таких условиях SUPoX оставалось лишь довольствоваться внутренним рынком сбыта, его пределы простирались только до границ Поднебесной. Был ли это стратегический ход или таковыми оказались предписания неведомых спонсоров — уже доподлинно и не узнаешь. Может быть, SUPoX оказалась лишь жестом доброй воли для инженеров ЕРоХ. Правда, новая компания и по сей день выпускает материнские платы, некоторые даже очень хорошего качества. Однако фирму подводит отсутствие развитой сети техподдержки.

Наследие ЕРоХ не кануло в Лету. Если приглядеться к материнским платам SUPoX, то в них можно разглядеть три легендарные технологии: КВРО, Q-LED (предыдущая версия — Post-Port LED) и Q-TuneBIOS II (предыдущая версия — Ghost BIOS).

В такой насыщенной отрасли, как информационные технологии, битвы не на жизнь, а на смерть ведутся каждый день. И важна не только сиюминутная победа. Не менее важно удержать добытое потом и кровью лидерство. Даже блестящие стратегии и тактика не всегда свидетельствуют о положительном исходе всей кампании. Стойкими, великими воинами оказались сотрудники компании ЕРоХ, которые до конца боролись за честь своего бренда и своей продукции. Они так и остались непокоренными.

Обзор системной платы EpoX EP-BX7+

Настолько же известная по всему миру, насколько малоизвестная у нас, тайваньская компания EPoX — самый молодой из всех именитых производителей материнских плат. История EPoX насчитывает всего 5 лет с момента образования в феврале 1995 года. В распоряжении компании всего 250 рабочих и одна фабрика площадью 30000 кв. футов, мощность которой составляет 300 тысяч плат в месяц. Как же ей удалось не затеряться среди таких огромных китов, как ASUS, Gigabyte, MSI и остальных, уже давно поделивших между собой рынок материнских плат?

EPoX сделал правильную ставку — на максимальные возможности и стабильность, при этом не экономя на мелочах и не завышая цены на свою продукцию. А самое большое уважение к марке EPoX питают оверклокеры всего мира, для которых эти материнские платы стали главным инструментом в нелегком деле по выжиманию дополнительной производительности из ни в чем не повинных изделий Intel и AMD. Исторически сложилось, что процессоры Intel склонны к разгону больше, чем продукты конкурента, поэтому и плат, предоставляющих экстремальные возможности по увеличению частоты процессоров Intel, выпускается несравнимо больше.

Основой для построения большинства выдающихся материнских плат до сих пор остается Intel 440BX чипсет, не теряющий своей актуальности вот уже больше двух лет, с момента своего появления в мае 1998 года. Даже главный конкурент на рынке наборов логики для построения материнских плат, компания VIA, признает чипсет Intel 440BX истинным шедевром.

Однако древность происхождения наложила горестный отпечаток на возможности легендарного чипсета. Взглянем еще раз на недостатки BX"а, и посмотрим, возможно ли их как-нибудь компенсировать.

- Первый недостаток — отсутствие официальной поддержки 133 МГц FSB. Узкими местами в этом случае являются частота памяти и AGP. Если частота памяти в 133 МГц и пугала кого-то в 1998 году, то теперь не составляет проблемы найти память, отвечающую спецификации PC133. С AGP — сложнее. Чипсет BX поддерживает всего два делителя шины AGP — 1/1 и 2/3 от частоты FSB, что составляет 89 МГц в максимально благоприятном случае — 2/3 FSB (133*2/3 = 89). Прирост по отношению к стандартной частоте AGP — 66 МГц — составляет 35 процентов. Однако большинство производимых сейчас видеокарт достаточно безболезненно переносят такие эксперименты. Хуже другое — при экстремальном разгоне частота FSB может достигать 150 и более МГц, а на AGP — 100 МГц и выше. Этот рубеж проходят только избранные, причем однозначно классифицировать подходящие карты по производителю или чипсету весьма затруднительно — это вопрос везения. Итак, проблема решению поддается — необходимо просто подобрать хорошую память и стабильно работающую на повышенных частотах AGP видеокарту.

- Второй недостаток старичка BX — отсутствие поддержки режима AGP 4x. Последний позволяет увеличить теоретическую пропускную способность (по сравнению с AGP 2x, реализованным в BX) с 533 Мбайт/сек до 1,06 Гбайт/сек (хотя при использовании 133 МГц FSB скорость 89МГц AGP 2x составляет уже более 700 Мбайт/сек). Но недаром производители видеокарт стремятся увеличивать размер локальной памяти — например, для Geforce 2 GTS ее пропускная способность составляет более 5 ГБ/сек. На этом фоне показатели обеих AGP режимов выглядят более чем бледно. Падение производительности при переходе на системную память настолько значительно, что на преимущество AGP 4х перед 2х можно просто не обращать внимание.

- Ну и, наконец, третий недостаток, который в ряде случаев оборачивается достоинством — отсутствие встроенного UltraDMA/66 контроллера. Выход прост — практически все производители добавляют на свои системные платы внешние UltraDMA/66 контроллеры. Помимо того, что вместо двух каналов IDE их становится четыре, некоторые из внешних контроллеров поддерживают возможность создания RAID уровней 0, 1 и 0+1 с использованием обычных IDE дисков. Такое весьма недорогое решение для конечного пользователя представляется более чем привлекательным.

Итак, видно, что ни один из недостатков не является сильным ударом по репутации BX"а. Хотя последние платы выжали уже практически все из многострадального чипсета, а сзади наседает отличный i815, еще полгодика BX сможет постоять за себя.

А поможет ему в этом материнская плата EpoX EP-BX7+ , которая попала в нашу лабораторию.

Спецификация

В комплект поставки входит огромная, практически квадратная коробка с логотипом EPoX, собственно системная плата, шлейфы FDD, 40-жильный и 80--жильный IDE, компакт диск с драйверами, средствами мониторинга и утилитами Norton Ghost & Norton AntiVirus, две дискеты с драйверами для HighPoint контроллера и руководство пользователя на английском языке. Впрочем, на обратной стороне коробки, среди прочих, есть надпись на русском языке, что это не что иное, как "Материнская плата". Кто бы сомневался… Вот ее то мы и рассмотрим подробнее.

Плата

Давным-давно, когда все только учились самостоятельно собирать компьютеры, бытовало веселое заблуждение, что хорошо работают вместе только платы одинакового цвета, т.е. если материнская плата на зеленом текстолите, а видеокарта — на желтом, то ни о какой совместной работе двух устройств не может быть и речи. Плата BX7+ выполнена на текстолите благородного зеленого цвета, напоминающего цвет плат нашей юности.

Первое, на что обращаешь внимание при знакомстве с платой — ее непривычно большой размер. Мы уже привыкли, что стандартом де-факто для системных плат стал размер 20,3 на 30,5 см. Наша же шире на 4 сантиметра, что позволило разместить все инновационные компоненты, которыми не обладают стандартные изделия конкурентов. Ничего удивительного, что коробка оказалась так велика. Однако не стоит пугаться, что плата не поместится в Ваш корпус — ведь именно размер 24,5 на 30,5 см — стандартный ATX, в расчете на который проектируются корпуса (кстати — большинство современных плат под Athlon/Duron тоже имеют такие же габариты).

Что же такого уникального "прилепил" EpoX на свое изделие? Во-первых, внешний UltraDMA/66 RAID контроллер на микросхеме HighPoint HPT368, во-вторых, дополнительный блок управления питанием для чипсета, памяти и AGP, и в-третьих, два диагностических семисегментных индикатора для отображения кодов самодиагностики при включении (POST) и логика для управления ими. Но обо всем по порядку.

BX7+ поражает количеством конденсаторов и их емкостью. На плате находится 14 конденсаторов емкостью 2200uF. Помимо этого большое количество конденсаторов меньшей емкости установлено рядом со слотами DIMM, PCI и AGP.

Стабильность, или зачем нужны конденсаторы

Конденсаторы входят в состав так называемых импульсных преобразователей напряжения — инверторов. Данные преобразователи необходимы, чтобы из 5V, поступающих с блока питания, сделать 1,65V для питания ядра процессора, 3,3V для питания DIMM, и т.д.

Инвертор состоит из "энергонакопителя" — либо катушка индуктивности, либо конденсатор, транзистора и конденсатора — фильтра питания. Как правило, на входе устанавливается катушка индуктивности, возможно использование конденсатора, но вариант с индуктивностью более предпочтителен, т.к. позволяет получить меньшую амплитуду пульсаций стабилизированного напряжения при одинаковых ёмкостях конденсаторов фильтров питания.

Импульсное напряжение с определенной пульсацией подается на транзистор, а транзистор в свою очередь пропускает напряжение на конденсатор — фильтр питания. Между этим выходным конденсатором и транзистором существует обратная связь — как только он заряжается до необходимого напряжения, транзистор закрывается и конденсатор начинает разряжаться. Это нужно для того, чтобы из импульсного напряжения опять сделать постоянное.

Собственно вот тут-то и играет свою роль емкость этого конденсатора. Чем она больше, тем мощнее преобразователь — и меньше амплитуда пульсаций выходного напряжения.

Далее следует отметить то, как разработчики подходят к проблеме выбора транзисторов для использования их в качестве ключевых элементов инверторов и режима их работы. Применение маломощных ключевых транзисторов удешевляет производство, но приводит к нестабильности работы, перегреву, а иногда даже к выходу их из строя. Нормальная работа транзисторов инверторов характеризуется в первую очередь их тепловым режимом ~35-45°C.

Кстати, при измерении температуры транзисторов термопарой профессионального вольтметра была зафиксирована температура в 42°C. Это еще раз подтверждает, насколько серьёзно инженеры фирмы EPoX отнеслись к расчету стабилизаторов напряжения питания CPU и остальных компонентов материнской платы.

Стоит отметить, что напряжением по умолчанию для чипсета и памяти данной платы являются не предписанные спецификацией 3,3 В, а завышенные 3,4 В, что также благотворно сказывается на стабильности работы. Так что зеленый, в тон платы, радиатор с логотипом "EpoX", установленный на чипсете, не только приятно выглядит, но и старательно исполняет свои прямые обязанности.

И последнее. Слоты DIMM расположены максимально близко к чипсету, что также гарантирует от сбоев.

Плата полностью оправдала возложенные надежды, продемонстрировав потрясающую стабильность даже в сравнении с конкурентом от ASUS — платой CUBX. Процент сбоев BX7+, выявленный в результате 48 часового тестирования, составил всего 33% от количества сбоев ASUS CUBX.

Еще о плате

Переход на Socket-370 состоялся. Не исключение и BX7+, поддерживающий все выпускаемые PPGA и FCPGA процессоры от Intel , а также легендарный Cyrix III, изрядно посмешивший всех своей производительностью. Причем конденсаторы вокруг Socket-370 расположены таким образом, что знаменитый кулер Golden Orb чувствует себя как родной.

Плата BX7+ имеет один слот AGP, шесть слотов PCI, поддерживающих Bus Mastering, а также один слот ISA, разделяемый с последним PCI. Ну никак не дадут окончательно отказаться от ISA слотов счастливые обладатели компьютерного антиквариата. Хорошо хоть от SIMM"ов избавились…

Общий дизайн платы продуман до мелочей, что в общем не странно. За два с лишним года существования чипсета BX только ленивые не учли всех пожеланий пользователей по модификации своих изделий. Единственный замеченный недочет — невозможность замены модулей DIMM при установленной AGP видеокарте.

На плате установлено четыре слота DIMM, что позволит обладателям тугих кошельков побаловать себя гигабайтом памяти. Хотя наличие четырех слотов именно на этой плате не выглядит таким уж эфемерным. Ведь при ее стабильности, да еще и с RAID контроллером на борту, BX7+ может запросто выступить в качестве платформы для видеомонтажной станции. Почему именно видеомонтаж, а не, скажем, сервер?

Ответ прост. Основным недостатком контроллеров IDE относительно SCSI является сильная загрузка центрального процессора при дисковых операциях. Однако, помимо того, что испытуемый UltraDMA66/RAID контроллер на микросхеме HighPoint HPT368, умело загружает процессор:), он также неплохо справляется со своими прямыми обязанностями.

Контроллер имеет собственный BIOS и позволяет на аппаратном уровне реализовывать RAID-массивы уровней 0, 1, 0+1. Хотя возможности для конфигурирования невелики (например, в отличие от FastTrak нельзя задать размер блоков), в целом HPT368 проявил себя весьма достойно. Устаревшие драйвера от HighPoint, поставляемые с платой, вынуждают потратить некоторое время на поиски свежей версии. Искать обновления лучше сразу на сайте Iwill, который вот уже полгода выпускает отдельный RAID на HPT368. С новыми драйверами контроллер даже смог работать в режиме RAID с новыми жесткими дисками от IBM DTLA. С продемонстрированными результатами можно ознакомиться в разделе "Производительность".

Большой интерес вызывают два семисегментных индикатора насыщенного красного цвета. При включении компьютера на них последовательно отображаются коды POST, в зависимости от того, какой компонент оборудования системы проходит проверку. При сбое или отсутствии какого-либо компонента (например, памяти), на индикаторах остается код ошибки, вызвавший остановку работы самодиагностики, полный список которых — около сотни — приведен в руководстве пользователя. Данная функция платы не представляет из себя технологического прорыва, однако является весьма полезной, особенно при частой смене компонентов или потоковой сборке компьютеров. А отдельной похвалы заслуживает практическая реализация данной функции — индикаторы удобно расположены, намного нагляднее тех же диодов D-LED от MSI, да и просто красивы.

BIOS EpoX EP-BX7+ выполнен на основе старого проверенного Award 4.51PG, а по количеству настроек не уступает конкурентам. Особенно хочется отметить столь необходимые функции, как принудительное распределение IRQ по слотам PCI и максимально детализированное конфигурирование таймингов памяти. Предусмотрена возможность включения компьютера с клавиатуры, как после нажатия одной клавиши, так и после ввода последовательности символов — пароля. И наконец, прошить новую версию BIOS можно без загрузки операционной системы — программа для прошивки встроена непосредственно в BIOS.

Аппаратный мониторинг осуществляется микросхемой Winbond W83782D, предоставляющей стандартные возможности. Единственное, заслуживающее внимания обстоятельство — температура процессора снимается со встроенного в него термодатчика, что обеспечивает большую точность показаний в сравнении с внешним вариантом.

И, наконец, немаловажная информация о светодиодах. И тут EpoX обскакал всех — есть и светодиод, сигнализирующий о подаче напряжения на слоты DIMM — он красный, и его зеленый друг, отвечающий за напряжение на слотах PCI.

Вот уж действительно, никакой экономии на мелочах — придумать что-то, чего не хватает этой плате, просто невозможно.

Разгон

Очевидно, что вопрос стабильности при разгоне встает как никогда остро — особенно важна малая амплитуда пульсаций напряжения на ядре процессора. Наши теоретические изыскания из раздела "Стабильность" позволяют предположить, что плата BX7+ прекрасно проявит себя при разгоне процессора на номинальном напряжении.

Но разве этого хотят настоящие оверклокеры!? Нет, они хотят, чтобы их приобретение с надписью "Intel" показывало столько мегагерц, сколько стоит в RoadMap"е компании на 2003 год. Для этого плата должна позволять плавно изменять частоту шины, увеличивать напряжение на ядре процессора с минимальным шагом, и увеличивать напряжение в цепях ввода вывода. Все это есть у EpoX EP-BX7+, причем все регулировки осуществляются через BIOS и продуманно находятся на одной страничке вместе с информацией о температурах, напряжениях, оборотах и т.д.

Частота шины регулируется в пределах от 66 до 200 МГц с шагом по одному мегагерцу. На плате применен один из самых прогрессивных на сегодняшний день генераторов частоты — программируемая микросхема Realtek RTM520-39D. Данная микросхема имеет два однобайтовых регистра M и N, с помощью которых задаются частотные коэффициенты. Результирующая выходная частота микросхемы вычисляется по формуле: Fout = Fin * (m+1)/(n+1)

Входная частота определяется кварцем, частота которого, как правило, составляет 14,318 МГц.

На странице BIOS "Sensor & CPU Speed Setting" вводим коэффициент, зашитый в нашем процессоре, и начинаем переключать частоту шины. Тут же отображаются результирующая частота процессора, коэффициент умножения для PCI, результирующая частота на PCI, коэффициент умножения для AGP, результирующая частота на AGP.

Так еще и коэффициенты умножения для AGP и PCI можно установить вручную. Допустим, Celeron 600 отказывается работать на шине 100 МГц. Тогда ему можно установить например, 95 МГц, и результирующая частота будет равна 855 МГц.

Но как быть с PCI и AGP? Очень просто — принудительно устанавливаем делитель 3/1 для PCI и 3/2 для AGP. В результате получаем на PCI не заоблачные 47,5, а нормальные 31,7 МГц, а на AGP вместо 95 — 63,3 МГц. Следует отметить, что, в отличие от многих конкурентов, ручной установкой делителей AGP и PCI можно воспользоваться уже начиная с 83 МГц (а не с 90-92). Потрясающие возможности при установке частот, особенно для Celeron, имеющих шину 66 МГц!

Теперь можно добавить напряжение на ядре процессора — конечно, ему станет потеплее, но зато еще мегагерц 50 возможно получится отвоевать. Напряжение регулируется из BIOS"а прибавлением по 0,05 В к номинальному напряжению на ядре. Отдельная строка отображает, насколько превышено номинальное напряжение — максимально возможное превышение составляет 0,3 В. Этого вполне достаточно, чтобы не только погнать, но и спалить;)

И вот уже от количества мегагерц захватывает дух — но чипсет и память вздумали оказать сопротивление и подвешивают систему в самый ответственный момент. Не помешает и им добавить напряжения — оно регулируется в диапазоне от 3,4 В с шагом 0,05 В до 3,75 В.

Принудительная установка делителя частоты AGP в 1/1 позволила провести интересный опыт на выносливость для видеокарт на базе GeForce2 GTS — установить предельный уровень частоты AGP, на котором начинает сбоить видеосистема. ASUS V7700 дотянул до 111 МГц, а Leadtek GeForce2 GTS вытянул еще на 2 мегагерца больше.

Таким образом, при определенной доле везения, современные видеокарты позволяют устанавливать на ВХ платах частоту шины до 165 МГц. Осталось подобрать соответствующую память и удостовериться, что все PCI устройства работают нормально.

Только не стоит думать, что мы ради мнимого престижа перепробуем десяток процессоров и вот так запросто перешагнем рубеж в 1 гигагерц. Нет, возьмем самый обычный случайно выбранный процессор Pentium III CuMine 700 МГц и обычную память PC133. Результаты, полученные при использовании стандартного кулера от Intel, приведены в таблице:

Для сравнения: этот же процессор на плате ASUS CUBX потерял стабильность на частоте 933 МГц.

Итак, тончайший инструмент для разгона процессоров в наших руках. А учитывая то, что нами использовались самые обычные процессор, память и видеокарта, многие из Вас смогут похвастаться своим знакомым, что их процессор перешагнул гигагерцывый рубеж.

Производительность

При оценке производительности использовалось следующее оборудование:

- Материнские платы: EpoX EP-BX7+ и ASUS CUBX

- Процессор: Intel Pentium III Coppermine 733 МГц, шина 133 МГц, FCPGA

- Память: Hyundai PC133 128Mb

- Жесткие диски: IBM DTLA 15Gb 7200RPM

- CD-ROM: Panasonic 40x speed

- Видеокарта: ASUS V7700 Geforce2 GTS (Core:200MHz; Mem:166MHz DDR)

- Windows 98SE

- NVIDIA Detonator 2 v5.32

- Ziff-Davis Winbench 99 v1.1

- idSoftware Quake III Arena v1.17 demo001.dm3

При оценке производительности материнских плат, спроектированных на одном чипсете, ожидать большого разброса показаний по производительности не приходится. Поэтому взаимную производительность разных моделей материнских плат на чипсете BX отложим на потом, а пока посмотрим, насколько хорош внешний UltraDMA/66 RAID контроллер от HighPoint.

Контроллер предоставляет возможность использовать RAID уровней 0, 1, 0+1. Наиболее интересным будет определить прибавку в скорости при использовании режима striping — чтение и запись секторов данных, чередующихся на разных дисках для равномерного распределения нагрузки между винчестерами и увеличения производительности. За единицу примем производительность дисков в режиме UltraDMA/66, и для сравнения рассмотрим показатели встроенного в чипсет контроллера UltraDMA/33.